ABDOULAYE ELIMANE KANE RACONTE SA RENCONTRE AVEC LA COVID

SenePlus publie ci-dessous, le texte de présentation du nouveau livre SAARABAA, La Covid-19 existe, je l’ai rencontrée d’Abdoulaye Elimane Kane paru aux Éditions L’Harmattan. L’auteur y revient notamment sur les implications de cette maladie dont il a été victime, à travers des réflexions sociétales, philosophiques et culturelles. La cérémonie de dédicace a eu lieu mercredi 14 septembre 2022 dans l’enceinte de L’Harmattan à Dakar.

« Mesdames, messieurs,

Chers amis, parents et collègues et illustres panélistes,

merci d’ être venus , par ces temps difficiles et encombrés , une actualité dominée par le Magal de Touba , la mise en place de la 14e législature , l’ attente de la formation du gouvernement , les inondations , le coût de la vie et la guerre en Ukraine et sans doute d’ autres urgences.

Mes remerciements vont également au Docteur Abdoulaye Diallo directeur des éditions L’Harmattan Sénégal qui, sans répit, accepte de publier mes ouvrages et d’assister à leur présentation avec une égale courtoisie et marque d’attention.

Mes pensées vont également vers mon ami Charles Becker : depuis bientôt une décennie, il s’est montré d’une disponibilité sans faille pour relire mes manuscrits et effectuer la configuration technique des ouvrages qui en sont issus.

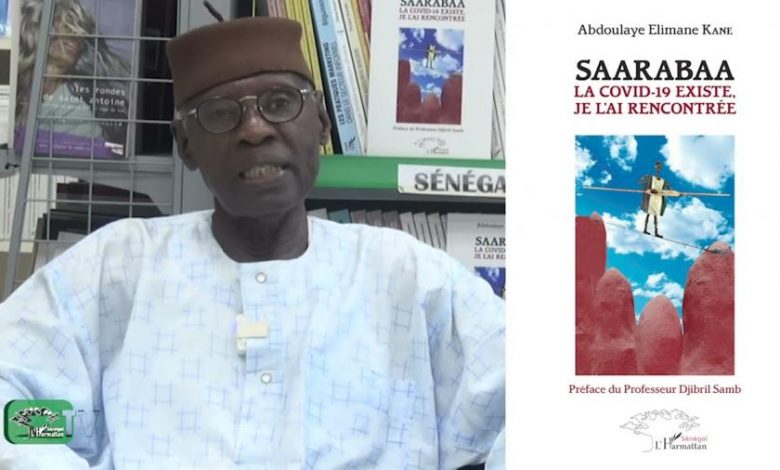

Il m’est également agréable de saluer et remercier deux grands artistes à qui je dois l’illustration qui figure sur la couverture de Saarabaa, illustration intitulée ANDARY, pour rendre hommage à Ndary Lo, célèbre sculpteur sénégalais qui crée des personnages grands et filiformes à l’image de ceux de Giacometti, L’Homme qui marche, sculpture en bronze, étant l’un des plus célèbres qu’on trouve au siège de l’Unesco à Paris.

Je veux nommer Viye Diba, artiste plasticien sénégalais bien connu, mainte fois primé pour ses œuvres, notamment ses installations.

C’est sur son idée et en s’inspirent d’un bas-relief figurant des dents de chien à l’entrée de son atelier, que Pape Ba, photographe et éditeur d’ouvrages, a réalisé cette illustration.

Il s’agit d’un photomontage représentant un funambule jouant d’une guitare traditionnelle et essayant de traverser un précipice, sur un fil tendu entre deux pics géants figurant des dents de carnassier sur fond de ciel bleu mais nuageux.

Le professeur Djibril Samb brillant préfacier de cet ouvrage, a donné dans son texte une contribution substantielle et éclairante sur les questions soulevées par ce témoignage.

Autour de cette table, pour contribuer à la présentation de SAARABBA, le professeur Issa Wone vous a présenté des personnalités du monde universitaire et médical connues pour leurs états de services élogieux en raison de leur expérience et de leurs travaux qui font autorité dans leurs domaines respectifs.

Le professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses au CHU – Fann de Dakar que l’irruption du nouveau coronavirus, après celle d’Ebola dans le monde et au Sénégal, a propulsé au-devant de la scène.

Je le remercie encore d’avoir fait l’effort de caller dans son agenda très chargé, cette échappée pour prendre part à nos échanges de cet après- midi.

Le professeur Abdoul Almamy Hane, ancien chef du service de pneumologie du CHU- Fann de Dakar, qui a pris sa retraite dans la fonction publique mais qui n’en continue pas moins de mettre son expérience au service de ceux qui souffrent ou ont besoin de conseils.

C’est lui qui a fait dire un jour à un médecin parisien qui s’adressait à moi : « N’abandonnez ni votre médecin ni le traitement qu’il vous a prescrit. »

Je termine cette galerie prestigieuse de portraits par le professeur Issa Wone.

Il fait partie de ceux qui, avec les éditions L’Harmattan, m’ont décidé à faire cette présentation/ dédicace.

Et c’est lui qui m’a présenté au professeur Seydi pour les besoins de cette rencontre. Le professeur Seydi, en plus de son accord a pris, discrètement comme à son habitude, une part non négligeable à la préparation de cette cérémonie.

Je me réjouis de constater qu’Issa, fils de mon regretté cousin, le professeur Ibrahima Wone, a suivi les pas de son illustre père en choisissant lui aussi une carrière de médecin/enseignant et en manifestant un intérêt particulier pour la santé publique.

Ils sont tous très sollicités et leurs responsabilités leur laissent peu de loisir : j’apprécie qu’ils aient fait preuve d’amitié et de générosité pour lire et commenter ce témoignage que je verse dans la corbeille de l’abondante littérature consacrée à l’apparition et à la pandémie due au nouveau Coronavirus.

La pandémie n’est plus l’épicentre de l’actualité mais il ne me semble pas décalé de discuter d’un témoignage sur la Covid-19, même dans un petit livre dont le motif principal est de soutenir qu’il ne faut, sous aucun prétexte, placer la santé au-dessous d’aucune autre priorité.

Mais je dois confesser que ce texte m’a donné bien du fil à retordre.

La volonté de le produire a été présente dans mon esprit dès que certains contours de l’épidémie et ses nombreuses conséquences ont été expliqués.

Mais je concevais autrement le contenu d’une telle contribution, avant d’être contaminé par le virus sans pour autant avoir commencé à l’écrire.

L’infection et l’hospitalisation ont complétement changé la donne : écrire sur cette expérience pouvait prendre différentes formes : un roman, une nouvelle, un entretien organisé ou un petit essai.

La forme de journal intime a vite pris le dessus pour deux raisons : le besoin de fixer, pour mémoire, les étapes, événements et faits significatifs de cette expérience, pour ma gouverne personnelle essentiellement.

Du fait de la singularité de cette affection, je me suis trouvé en dialogue avec moi-même, pour comprendre ce qui m’est arrivé et donner un sens aux rapports que j’ai eus avec différents protagonistes de cette affaire, notamment le personnel médical.

Pour ces deux raisons, j’ai été confronté au dilemme suivant : faut-il le publier ou le garder simplement comme journal personnel ?

Au moment de trancher, les avis de quelques personnes dont j’ai mentionné les noms dans la page des remerciements, m’ont aidé à prendre cette décision.

Le désir de partager mes réflexions, impressions et sentiments avec les hommes et femmes du monde médical et ceux et celles qui ont été malades de la Covid-19 a été décisif.

Je voudrais à présent m’arrêter un moment sur les composantes de ce récit de vie qui n’est pas le premier genre dont je me sois servi puisque, on s’en souvient sans doute, j’ai déjà publié une chronique portant sur l’asthme dans mon autobiographie intitulée : « Philosophie sauvage. La vie a de longues jambes. »

Ce cas-ci comporte plusieurs aspects qu’on ne trouve pas dans le premier.

- Il fait l’objet d’une publication à part alors que la chronique sur l’asthme est insérée dans des textes ayant d’autres objets de réflexion que la maladie.

- Comme l’a si brillamment montré le professeur Djibril Samb dans sa préface, Saarabaa a toutes les caractéristiques d’un récit : chronologie, descriptions de personnages et de lieux péripéties et dénouement.

Sur ce point je n’ai pas manqué de noter pour moi-même une question qui pourrait venir à l’esprit du lecteur et qui est la suivante : était-il nécessaire de produire ce foisonnement de détails, de portraits d’hommes et de femmes, d’événements et de circonstances, de références à ma famille, mon épouse, mes enfants, des parents et des amis quand, ce qui est attendu de l’auteur, est de parler du virus, de ses manifestations et de l’issue de cette affection sur la personne qui fait ce récit ?

Aucun détail n’est ici, superflus, tous les éléments de la trame de ce récit, même les plus apparemment anodins, anecdotiques ou subjectifs, sont justifiés et ordonnés à une fin principale : faire comprendre comment cette maladie a été vécue par l’auteur de ce récit et expliquer le type de rapports institués entre protagonistes de ce récit de vie, notamment entre le patient et les médecins.

Prenons un exemple : j’ai longuement décrit la cabine 21 où j’ai séjourné un mois, le personnel médical qui y venait, la périodicité des visites, et mon voisin de chambre auquel j’ai consacré des paragraphes conséquents.

Sans ces maillons on ne comprendrait pas l’articulation de certains éléments de l’énigme constituée par les positions opposées des deux médecins chargés de mon dossier sur la question de savoir si tel jour je devais sortir de l’hôpital.

Sans la présence et les propos innocents de mon voisin de chambre cette contradiction n’apparaitrait pas et une part significative de mes interrogations sur la prise en charge médicale disparaitrait.

En science et dans le domaine médical des divergences d’appréciations ne constituent pas forcément un scandale, ni ne mettent en cause la connaissance scientifique et ses mérites. Souvent ce sont des faits de cette nature qui font progresser la science.

Mais du point de vue du patient qui en est informé cela peut constituer une source d’angoisse.

J’ai donc dès le départ voulu donner à ce livre, Saarabaa, la Covid-19 existe je l’ai rencontré, une valeur de témoignage à partager.

Devant la maladie différentes conduites sont possibles et l’on ne peut que respecter et comprendre celle des infectés de la Covid-19 qui n’estiment pas nécessaire de partager cette expérience sous une forme éditoriale ou publique.

Le plus important, en effet, est de recouvrer la santé et de travailler à la préserver.

Dans nos sociétés africaines, sénégalaise en particulier, contrairement à une longue tradition du monde occidental depuis la Renaissance et l’invention de l’imprimerie et du concept d’individu, la publicité d’actes de vie personnelle va souvent à contre-courant d’une certaine éthique de la retenue, de la pudeur, du secret, de l’ésotérisme et de la confidentialité.

Ce type d’interrogation a effleuré l’esprit de tout auteur d’une autobiographie.

La volonté de témoigner peut absoudre l’auteur en ce que cette pandémie semble être, de toutes celles qui sont connues, la plus dévastatrice et la plus menaçante non seulement pour la vie de chacun mais aussi pour la collectivité, voire la civilisation et même l’humanité.

Témoigner c’est donc contribuer à lutter contre cette maladie en soulignant certains aspects de sa complexité, la diversité des modalités de sa manifestation et pour donner aux autorités sanitaires l’avis des infectés rescapés sur les problèmes de prise en charge médicale.

Voici à présent un autre argument pour justifier cette forme de témoignage.

Il s’agit d’un argument philosophique spécifique.

Ce qu’on appelle en philosophie le problème du Mal constitue un des objets usuels de la pensée philosophique : pourquoi le Mal sur Terre, est-ce le fait des hommes ou celui d’une puissance qui les dépasse ?

De manière plus prosaïque la violence, la souffrance, la maladie, la mort constituent différentes figues du Mal diversement vécues et interprétées.

La maladie et la mort, deux visages du Mal sur Terre, sont perçues à la fois comme logiques dans l’ordre du vivant (notre vulnérabilité et notre finitude) et indésirables dans l’ordre de l’existence.

L’intérêt de ce rappel est d’en arriver à cette idée fondamentale en philosophie : la question du sens : quel sens donnons-nous à ce qui est vécu. Et, ici, quel sens donnons-nous à la maladie ?

La maladie fait partie de la vie. Être malade c’est encore être en vie et espérer vivre plus longtemps.

À condition que les moyens soient ordonnés à cette fin et qu’une communication appropriée permette au malade de contribuer à sa propre guérison.

Au titre des questions implicites qui se trouvent au cœur de ce témoignage en voici une qui est révélatrice de l’effet Covid sur la psychologie des populations en général, des patients en particulier.

Avec cette hospitalisation, ma perception de l’hôpital a brutalement changé.

J’ai été, à plusieurs reprises, hospitalisé pour cause de mal asthmatique. Et l’hôpital m’était jusque-là apparu dans son sens originel d’hospice – lieu où l’on offre l’hospitalité et le réconfort.

Pour la première fois je me suis montré rétif à cette hospitalisation, suite à cette infection par le nouveau coronavirus.

J’ai exprimé dans ce texte, sous des formes différentes, mon souci et ma volonté d’abord d’éviter d’y entrer, ensuite d’en sortir, en me fondant sur ce que je ressentais à différentes étapes et qui me semblait justifier ce souhait et cette volonté.

Pourtant je sais par expérience que, c’est pour leur bien et par nécessité qu’on admet et retient des patients à l’hôpital.

Malgré les chiffres qui assurent un nombre plus élevé de guérisons que de morts cette nouvelle perception est très certainement due au sentiment d’enferment et d’incertitude qu’au cours de cette période la notion d’hospitalisation a engendré.

Ce changement de regard peut expliquer en partie les rapports médecin/patient qui ont caractérisé mes relations avec les deux principaux soignants ayant eu en charge mon dossier.

Mais d’autres facteurs s’y sont sans aucun doute, également greffés : le manque de personnel qui ne leur a pas permis d’être souvent disponibles, la complexité de cette maladie, leurs propres soucis de membres du corps médical exposés et vulnérables comme tout le monde.

Ils me pardonneront d’ajouter qu’ils me sont apparus comme ayant une certaine propension à se fier presque exclusivement aux instruments de mesure qui leur permettaient de connaitre l’évolution de mon état de santé.

La technologie a rendu d’immenses services à la médecine et à l’humanité et il en sera certainement ainsi et de plus en plus.

Mais la santé relève plus du qualitatif que du quantitatif et s’apprécie en termes de ressenti du patient.

Pourtant, je ne doute pas un instant de ce que leur vocation et leur formation les aient préparés à savoir que ce ne sont pas des chiffres qu’ils ont à soigner mais des êtres de chair et de sang et qui plus est, des êtres humains.

Au titre d’autres questions plus explicites j’ai abondamment brodé sur trois sujets qui reviennent dans mes méditations d’individu aux prises avec une maladie chronique.

En m’inspirant d’un adage de la langue Pulaar j’ai insisté, dans ce livre, sur la primauté de la santé par rapport à toutes les raisons d’ordre économique et tous les arguments de décision et d’orientation des politiques publiques qui ont eu, à un moment ou à un autre, à ne pas prendre un compte suffisant de la santé.

Celal woni afo ngalu : « La santé est l’article premier de la prospérité », dit cet adage.

Je me suis employé à montrer que les traductions littérales et non littérales de cette expression renvoient à deux visions opposées des questions de priorité :

- d’un côté celle d’ une conception de type techno- économique, principalement soucieuse de rentabilité et de profits, conception qui a conduit aux difficultés et aux traumatismes révélées par cette pandémie ;

- de l’autre celle qui correspond à l’ esprit de cette parole de sagesse à savoir que la santé est cette forme de prospérité garante de toutes les autres.

En lisant récemment Jacques Attali, j’ai vu que ce qu’il appelle « économie de la vie » correspond bien à la leçon qu’il demande de tirer des erreurs des sociétés occidentales les plus développées économiquement et qui sont celles qui ont le plus souffert de cette pandémie. Il élève une nouvelle vision du monde et un changement de politiques publiques au rang de nécessité pour passer de la simple survie de l’humanité à une véritable assurance de vie et de prospérité, avec la santé et l’éducation comme piliers de cette nouvelle orientation.

L’hôpital, la santé publique et l’éducation appellent un changement de regard, un autre paradigme si l’on ne veut pas faire sombrer l’économie elle-même et l’humanité avec elle.

La question souvent débattue dans la presse du monde occidental, au sein des instances sanitaires internationales ou régionales, l’idée d’ une « exception africaine » face à cette pandémie, en termes de nombre d’infectés, d’hospitalisés et de morts, a été abordée dans Saarabaa.

N’ayant aucune expertise dans aucun domaine, encore moins dans celui- ci, en attendant de connaitre l’explication scientifique de ce phénomène, je me suis jeté à l’eau en hasardant une hypothèse tirée d’une sorte d’empirisme naïf : à savoir que, pour le cas du Sénégal, contre toute logique et toute exigence de discipline, c’est la vie sociale, culturelle et religieuse qui pourrait avoir fabriqué une certaine immunité collective.

Mais je n’ai pas oublié que toute l’histoire de la philosophie est un tissu de ruses avec le sens commun, usant de procédés ambivalents pour faire de ce mode de connaissance un marchepied, l’élevant dans un premier temps à la dignité de bon juge pour, l’instant d’après, le récuser comme aveugle à des réalités plus profondes.

Bachelard nous a averti de longue date « Les intuitions sont bonnes, elles servent à être détruites. »

Je suis donc un homme doublement averti pour ce qui est de la valeur de cet argument.

Mais c’est pour le moment la seule explication qu’il me semble pouvoir tirer de l’observation. Seule la science nous édifiera sur la question.

À cet argument à l’emporte-pièce j’ai ajouté celui que je tiens d’un de mes maitres à l’université de Paris, Georges Canguilhem, philosophe et médecin de son état, connu dans l’histoire contemporaine de l’épistémologie historique pour l’importance qu’il accorde au concept de normativité et par extension à celui d’auto-normativité.

Ce concept signifie en gros que la santé n’est pas un état de nature déjà donné dont les écarts par excès ou par défaut sont cause la maladie.

Entre la pathologie et la santé il y a une différence de nature et non de degré. Il n’y a pas en matière de santé une norme statique, universelle et pérenne, valable pour tous les individus et tous les patients face à la maladie.

La spontanéité de la vie et la créativité de l’organisme offrent à ce dernier, face aux pathologies, de tolérer des infractions à la norme habituelle et de créer des normes nouvelles.

« La santé, écrit- il, c’est le luxe de tomber malade et de s’en relever ».

Et pour preuve qu’on ne peut pas la fixer dans des normes immuables, notre philosophe a cet autre aphorisme particulièrement instructif : « Aucune guérison n’est retour à l’innocence biologique. »

En extrapolant et en appliquant ce concept d’auto normativité à ce qu’on appelle « exception africaine », face à la pandémie et en y voyant une explication de son immunité collective relative, j’ai trouvé une caution intellectuelle à cette hypothèse.

Mais ma conviction demeure que c’est la science qui nous donnera la bonne réponse et que sa réponse ne récusera pas forcément l’idée d’exception africaine.

Enfin, dernière question d’intérêt philosophique abordée dans ce livre : le statut épistémologique de la médecine.

C’est un biais par lequel on peut faire l’éloge de la médecine.

Car d’un bout à l’autre de ce témoignage, m’appuyant sur mon expérience de néo-hospitalisé et observant ce qui se passe dans le monde depuis l’irruption du nouveau coronavirus, je n’ai eu cesse de faire l’éloge des médecins et de la médecine.

Partons encore d’une formule de Canguilhem : « La médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences ».

Chaque terme de cet aphorisme renvoie à la singularité de cette discipline.

Expliciter cela est un exercice délicat qui consiste à tenir ensemble deux exigences : la médecine appartient au monde des sciences mais en tant que technique il y a dans sa pratique une part d’opacité que la loi scientifique ne peut rendre entièrement transparente et qui ne relève de rien d’irrationnel ou d’une quelconque sympathie envers l’obscurantisme.

C’est la part d’humanisme qui consiste à traiter le patient en ne se contentant pas de le réduire à un ensemble de chiffres – si utiles et pertinents soient – ils, personne n’en disconvient – mais comme un être humain ainsi que Hippocrate l’a très tôt et constamment recommandé dans sa conception holistique de la médecine.

En guise d’illustration, mon collègue, le professeur Djibril Samb, qui a eu la bonté de préfacer ce petit livre, rappelle fort opportunément à la fin de son texte cette recommandation de Hippocrate au médecin : « veiller jusqu’au parfum qu’il porte, lequel doit être agréable et n’avoir rien de suspect » .

Hippocrate avait à l’avance anticipé sur des cas comme le mien, moi qui suis allergique à certains parfums, pas à tous fort heureusement.

Je voudrais terminer cette présentation sur trois notes.

La première est relative au vaccin et à la vaccination et à la nécessité de promouvoir une culture scientifique pour tous.

Les audaces d’interprétation sur l’immunité collective et « l’exception africaine » ne m’ont pas fait perdre de vue le caractère impératif d’une politique et d’une action résolue pour la vaccination universelle.

Cette précision relève de ce que nous devons, en même temps que l’humanisme, faire de la culture scientifique et de la croyance en la valeur de la science un des piliers de l’éducation et de l’émancipation.

La culture scientifique n’est pas l’affaire d’un jour ou des scientifiques seulement.

Elle a besoin de volonté politique, de pédagogies appropriées et de persévérance. Notamment souligner et prouver que cette culture scientifique n’est pas antinomique d’une croyance et d’une pratique religieuses intelligentes et tout à fait conforme à certaines prescriptions des écritures saintes.

Et à propos de vaccination, pour qu’elle soit universelle, une des conditions à satisfaire est bien évidemment que le vaccin soit à la portée de tous.

La deuxième note porte sur SAARABAA, titre de l’ouvrage, concept et facteur psychologique d’accompagnement de ma rencontre avec la Covid-19.

Œuvre musicale à la fois célèbre et somptueuse, le fait d’avoir écouté différentes interprétations de cet air , à commencer par celle de Samba Diabaré Samb, au moment le plus critique de mon infection, à une heure tardive d’une nuit d’insomnie, a eu pour conséquence de faire naitre dans mon esprit l’ambiguïté de sa signification alors qu’en dehors de son refrain je ne savais rien du contenu de cet air, ni son origine ni sa destination.

J’ai dit dans le texte que son refrain, Nanu dem saarabaa, nanu ni bi saarabaa, a eu pour moi l’effet d’un mantra au cours de mon hospitalisation avec des sentiments oscillant entre angoisse et confiance.

C’est quoi un mantra ?

Un mantra, c’est un élément verbal, un mot par exemple, répété mentalement et volontairement, soit dans des exercices à caractère mnémotechnique soit dans d’autres à caractère mystique comme par exemple le zikre.

Par ailleurs, chacun a fait l’expérience, après une longue écoute d’un air ou d’une partition musicale, d’avoir continué à percevoir des lambeaux de flonflons, des bribes de sons, longtemps après la cessation des conditions qui en étaient à l’origine. Voire de les fredonner plus ou moins machinalement. Donc involontairement.

Sa persistance et son surgissement à différentes étapes de mon traitement m’ont fait considérer le refrain de Saarabaa comme un mantra. Mais dont la répétition n’est pas volontaire.

Et j’ai consacré la dernière partie de l’ouvrage aux investigations que j’ai menées, après ma sortie d’hôpital et pour les besoins de ce témoignage, afin d’en savoir plus.

Le résultat auquel je suis arrivé, avec l’aide des professeurs Lamane Mbaye et Massamba Guèye me donne tout à fait satisfaction.

Saarabaa symbolisant un lieu mythique, un lieu qui n’existe nulle part mais ayant valeur d’horizon désirable, j’ai interprété le mantra qu’a constitué pour moi ce refrain comme une métaphore de la santé.

A savoir, une sorte de paradis perdu quand domine la maladie et la douleur.

Ou bien alors l’espoir du retour d’un « âge d’or », celui d’avant la maladie et dont on ne s’aperçoit de la valeur de « paradis » relatif qu’après l’avoir perdu.

J’en ai fait une deuxième interprétation en extrapolant l’idée de lieu mythique pour souhaiter qu’à la lumière de cette pandémie, et après avoir tiré les leçons de nos errements, imprévoyances, négligences, détournements coupables d’objectifs, une nouvelle utopie permette à l’humanité d’aller vers un nouvel « âge d’or « où la santé serait la reine des priorités.

Voici enfin, dernière note ne figurant pas dans l’ouvrage mais est induite par les observations faites sur le nombre de cas d’infectés, d’hospitalisés et de décès, ici et dans le monde.

Il s’agit de considérations relatives à la perception que nous avons de la maladie d’abord (ce virus existe-t-il et si oui pourquoi est-il resté inconnu) ; ensuite la qualité et le nombre des victimes à travers les informations données par les médias et les autorités sanitaires.

En termes d’exigence démocratique et de besoin d’information le rôle de pouvoirs et la portée de leur influence n’est plus à démontrer.

Il s’agit plutôt de notre psychologie collective face à l’actualité en général, aux évènements dramatiques en particulier, notamment les accidents, les maladies et la mort dont les médias et les avis circonstanciés des autorités étatiques et/ou médicales se font l’expression et le relai.

Face aux conséquences désastreuses de cette pandémie qui dure encore et dont on ne connait pas tous les ressorts nos pensées vont vers ceux que nous avons connus et aimés et qui n’ont pas eu la chance que d’autres ont eue.

Parmi eux d’illustres personnalités du monde de arts, des Lettes, de la politique, de la science et d’autres domaines de la vie publique.

Mais il y a également ces milliers d’autres victimes de la Covid-19 qui ne sont ni des stars, ni des hommes et des femmes connus, ces milliers d’anonymes pour le grand public mais dont, évidemment, la perte est connue et a été ressentie par leurs proches endeuillés et confrontés aux conséquences d’un tel traumatisme.

La raison en est simple : les médias s’adressent aux masses et les masses ont besoin de mythes : événements choc, personnalités en vue et qui les ont fait rêver, notamment.

Mais ce fait laisse en creux des réalités plus profondes.

« Être, c’est être perçu » : voilà une formule du philosophe idéaliste du 17e siècle Berkeley, qui pourrait interprétée pour les besoins de cette problématique, éclairer la signification de cette différence de perception et les conséquences qui en découlent.

Formule fausse en première instance car n’être pas vu n’empêche pas d’exister, le philosophe l’ayant lui- même souligné dans un premier temps.

Par exemple la Tour Effel quand on n’est pas à Paris et en face de cette œuvre monumentale.

Par exemple, ce virus dévastateur qu’est le Covid-19 avant le déclenchement de la pandémie à Wuhan en Chine.

Mais formule vraie, en deuxième instance : si personne ne regarde la Tour Effel que reste-t-il de sa valeur : l’image de la ville, les retombées du tourisme et la qualité de la vie culturelle ?

De même le virus du Covid-19 existait bel et bien, d’abord non perçu, puis, dans le même élan s’est révélé à l’humanité tout en causant les dégâts qu’on n’a pas encore fini de dénombre.

Est-on à l’abri d’autres virus inconnus et inaperçus et dont on risquerait de subir les méfaits en même temps qu’ils apparaitraient en pleine lumière ?

Question qui permet de revenir à la formule complète du philosophe anglais : « être c’est être perçu ou percevoir »

D’où l’importance de la recherche scientifique et la nécessité de la doter de moyens conséquents privilégiant ces questions vitales.

Formule valable donc par rapport à la question suivante : le nombre de cas positifs aux tests et le nombre de morts recensés dans le monde et dans chaque pays correspond-il au nombre réel de victimes ?

Du point de vue statistique, les cas non perçus, par exemple faute d’instruments de mesure ou d’équipes qualifiées pour en connaitre, sont-ils marginaux ou, au contraire, de nature à montrer que cette pandémie a été plus dévastatrice qu’on ne l’a pensé.

Ces oublis, omissions et méconnaissances liées à différents facteurs sont- ils de nature à remettre en cause jusqu’ à l’idée « d’exception africaine » ou bien demeurent elles marginales bien que déplorables comme toute perte de vie humaine ?

Mesdames, messieurs, chers amis, parents et collègues merci infiniment d’être venus et d’avoir pris part, chacun à sa manière, à ces échanges où nos trois invités de marque, les professeurs de médecine Seydi, Hane et Wone, nous ont aidé à prendre la mesure exacte des questions qu’inspirent l’expérience d’une rencontre avec le Covid-19. »